Борис Мусат: заметки на полях

Когда человек уходит из жизни — он остаётся. В памяти любящих его людей, в разговорах друзей и коллег, в личных вещах, лежащих на привычном месте. Если человек этот — скульптор, он продолжается в своих творениях: монументальных и миниатюрных, известных публике и скрытых в тишине мастерской.

Борис Ильич Мусат создал произведения, ставшие неотъемлемой частью нашего города. Красноярцы признали и приняли «Алёшу», мемориальный памятник воинам-интернационалистам, стоящий близ Троицкой церкви. Сам скульптор говорил о нём: «Мне казалось, что главное — памятник должен был отразить непонятную и ненужную нам войну. Зачем там надо было гибнуть ребятам самого активного и многообещающего возраста? <…> У меня родился образ мальчишки в военной форме, к войне не приспособленного. И погибшего на чужой земле. Он — заранее предопределённая жертва. Мои родительские чувства, моя логика мышления и создали этого беззащитного паренька с автоматом» (дневники мастера). Время от времени горожане приносят свежие цветы к подножию памятника архиепископу Луке возле Архиерейского дома. Значит, удался скульптору образ хирурга и мыслителя, врачевателя тел и душ человеческих, человека мудрого и сострадающего — зрителя ведь не обманешь.

Портретное творчество и скульптура малых форм авторства Б.И. Мусата, к сожалению, известны в основном профессионалам — художникам и искусствоведам. Эти «дети», как называл их мастер, фактически бездомны и редко гостят на выставках. Они ютятся в неотапливаемой, насквозь промёрзшей мастерской «Скульптурного городка», которую теперь ещё и надо «освободить». А ведь скульптор Мусат — фигура всероссийского уровня: художник-мыслитель, художник-наблюдатель человеческой природы. Каждое его творение несёт информацию и об эпохе, и о вечном. Образ сухонькой сгорбленной «Бабушки» в вытертой шубе, спешащей куда-то с тощей авоськой — «как мы пережили 90-е». «Сантехники», застывшие у канализационного люка в размышлении — «пора менять систему»; чем не актуальные мысли? А вот женщина, поднявшая на вытянутых руках своего малыша — сияющая от счастья, восхищённая, гордая; человеческое «Солнышко» на все времена. Странно, что всё это богатство можно видеть лишь в альбомах, выпущенных небольшим тиражом.

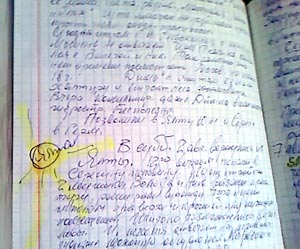

Главным хранителем скульптур Бориса Ильича стала его супруга, Раиса Павловна Мусат. В квартире на пятом этаже всё так же, как было при жизни мастера: его кресло с накинутой на спинку клетчатой рубашкой, трость, на которую он опирался при ходьбе, книги О’Генри и Исаака Бабеля на журнальном столе, дневники, которые Борис Ильич вёл всю свою сознательную жизнь. В дневниках — чётким, решительным почерком — биографические заметки, истории создания скульптур, упоминания о коллегах.

Раиса Павловна рассказывает: «Борис Ильич начал писать автобиографию в 2001 году, осознавая состояние своего здоровья, но так и не закончил — не до этого было. Что касается его личности — удивительно, как по-разному он раскрывался в общении с людьми. Один вспоминает Бориса Ильича философски-серьёзным, другой говорит о его редком умении рассмешить метким комментарием, виртуозно рассказать анекдот. Я сама постоянно поражалась артистизму и переменчивости его облика. Помню, позировала для скульптуры в мастерской и вдруг поняла: когда Борис Ильич занят работой — всё, он совершенно другой. Я периодически пыталась зафиксировать эту исходящую во время творческого процесса «инакость» при помощи фотоаппарата, а он поражался, глядя на снимки: «Это я?! Быть такого не может».

«Творческая натура — явление реальное. Борис Ильич был настроен на особую волну круглосуточно. Входим с ним в автобус: чем там можно заниматься? Разговаривать о повседневном или молча «жевать» свои мысли. Смотрю — у Бориса Ильича такой восторг на лице! Люди заходят и выходят, садятся-толкаются, а он — жадно наблюдает. Отмечает какие-то движения, позы, всматривается в черты, впитывает индивидуальную пластику, запоминает… Будто перед ним не просто пассажиры, а самые настоящие шедевры. Для скульптора нет ничего интереснее человека, его индивидуальности и психологии. Вот ещё одна запись в его дневнике: «Я получаю наслаждение даже когда делаю… стопу. Каждая деталь человека — это такой объект, который можно спеть и выстрадать. Есть такое выражение у скульпторов: «спеть стопу», «спеть кисть руки». Люблю менять объекты своих пристрастий. Допустим, с точки зрения обыденной жизни, человек некрасив. А я вижу в нём красоту пластики».

В дневниках постоянно упоминаются боли в спине, но я помню, как Борис Ильич работал с глиной: как ловко он её набрасывал на станок, каким гибким и лёгким, сильным и ритмичным становился, когда ваял. В эти мгновения боль уходила на дальний план. «Я просто раб всего этого», — говорил Борис Ильич. Представьте, прожив столько лет в Красноярске, он ни разу не выбрался на Столбы, турбазу. Дороже всех развлечений и достопримечательностей для него была возможность пропадать в мастерской. Работать. А самым страшным наказанием был застой в работе над статуей и отсутствие заказов. Это в дневниках называется «промаялся в мастерской»: промаялся оттого, что скульптура «не идёт», а ещё потому, что есть силы и возможности сказать нечто на языке искусства, да только слушать некому. Я успокаивала: «Пойми, ты — как сердце: не можешь постоянно пульсировать, нужна промежуточная пауза перед новым сокращением». Борис Ильич в совершенстве знал анатомию — ему такое сравнение было близко и понятно.

…Он путешествовал всю первую половину жизни — отец был военным, семья постоянно переезжала. Донецк, Шостка, потом была Отечественная война и эвакуация в Одессу. В четырнадцать лет, в бабушкином ватнике и деревянных башмаках, сработанных отцом, Борис Ильич поехал поступать в Симферопольский железнодорожный техникум, просто чтобы быть обеспеченным едой и одеждой, получить практическую профессию. Увидев казённые синие стены и плакаты со схемами, выбежал прочь. Раз и навсегда понял — это ему противопоказано. Ещё в детстве, наблюдая за реставрацией Ливадийского дворца в Ялте, Борис познакомился с немцем-военнопленным Краузе, художником, участвовавшим в восстановительных работах. Естественно, что на фоне несостоявшегося поступления «в железнодорожники» центром притяжения стало именно художественное училище. Борис Ильич поступил туда, затем четыре года отслужил в морской авиации и, едва дождавшись демобилизации, вернулся к своему призванию: окончил училище, поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Репина, где учился под руководством знаменитого скульптора М. Аникушина. Позже был отъезд в Караганду. Почему Казахстан? Очень просто. Скульптор Мусат был востребован в Ленинграде, он блестяще окончил аспирантуру и уже выставлялся на всесоюзных выставках, но это были 60-е. А значит — азарт всесоюзных строек, осваиваемой целины. Тут и романтика, и возможность получать крупные госзаказы, и, главное, обещанная в Караганде мастерская. Последнее — самое важное.

Позже мы часто бывали в Ялте, родном городе для Бориса Ильича. Заходили в организацию Союза художников, общались с ведущими преподавателями местного художественного вуза, но так и не решились на переезд. Борис Ильич любил горячее солнце, море, а в Красноярске задыхался без длительных прогулок-променадов, которые традиционны в южных городах. Вот он, видите — самолёт на полях дневника? А вот и солнце с надписью «Ялта». Но в Ялте не могли обеспечить мастерской. А значит — Борису Ильичу там не жилось бы».

Раиса Павловна вспоминает всё новые и новые подробности из жизни Мастера, показывает фотографии его работ, сделанные любительской камерой. Вот альтернативный проект статуи Андрея Дубенского: Борис Ильич считал, что облик его должен быть лаконичен и прост, а стоять казаку-воеводе лучше на низком постаменте — ближе к земле, к той самой бурой глине Красного Яра. А вот скульптурный портрет Виктора Петровича Астафьева. Мастер усадил «своего» писателя на лежащее дерево, сложил его руки в замок, облачил в непритязательную одежду, тщательно проработал лицо с пристальным, пытливым взглядом — сосредоточенное, прорезанное морщинами. По мнению Бориса Ильича, такая трактовка образа больше соответствовала сущности В.П. Астафьева, нежели официально одобренное изображение — «начальник» (выражение Б.И. Мусата), взирающий сверху вниз на прохожих с высокого постамента в районе Стрелки.

Педагогический талант Бориса Ильича Мусата — тема отдельного большого разговора. Наметить ключевые моменты помогут высказывания тех, кто близко знал мастера — преподавателей кафедры рисунка, живописи и скульптуры ИСИ СФУ.

Сергей Евгеньевич ЛОШАКОВ: «Борису Ильичу было присуще нечто сократовское. Он к каждому занятию готовился внутренне: входил в аудиторию, как на сцену. Складывал руки в замок — как бы посылал нам всем рукопожатие. Говорил: «Приветствую, коллеги». Рассказывал великолепно: остроумно, образно. Задавал определённую тональность происходящему. Я горжусь, что был его учеником. Случалось, Борис Ильич показывал мне работы ещё не оконченные, что называется, «не ставшие». Тут может случиться страшная вещь — неумный комментарий убьёт рождающееся произведение, художник просто бросит его. Если мастер показывает своё детище в процессе рождения — это величайшее доверие с его стороны. И доверие было…»

Вера Петровна ВОТЯКОВА: «Бориса Ильича все мы считали мэтром, центром, вокруг которого группировалась кафедра. Я была зрелым человеком, когда стала сотрудницей вуза, но с радостью ощутила себя ученицей: само пребывание рядом с мастером ленинградской школы, скульптором-шестидесятником приносило пользу и в профессиональном плане, и в общечеловеческом.

Характер у Бориса Ильича был очень непростой. Принципиальность, жёсткость — всё это было. Военное детство сделало его совершенно неприхотливым в пище, в каких-то бытовых мелочах, при этом он всегда элегантно одевался и был очень красивым мужчиной.

… Кажется, совсем недавно я спешила на занятия, почти летела в аудиторию, а Борис Ильич шёл навстречу — улыбнулся, распахнул руки, будто собрался меня поймать и подхватить, как маленькую. Таким он для меня и остался в памяти. Раскрывающимся навстречу».

Елена Владиславовна ЧЕРЕДОВА и Марат Айкаевич ГАНЦОВ: «В начале девяностых Борис Ильич преподавал у нас основной предмет — академический рисунок, и не было для третьекурсников большей чести, чем внимание мастера к их работам. Каждый знал: если Борис Ильич сел за твой рисунок — всё, как говорится, «жизнь состоялась».

Б.И. Мусат мог быть очень разным, но только не равнодушным. Если видел, что человек учится без желания, не следуя призванию, а так, по инерции, — просил комиссию об отчислении. Говорил всегда такую фразу: «Давайте ему поможем». И не было в этом пренебрежения, желания навредить, понимаете? Может, человеку суждено стать классным экономистом или музыкантом, а он просто идёт не своей дорогой».

***

В квартире Мастера, в любимом кресле, всё ещё «сидит» автопортретная миниатюрная скульптура — изображение Бориса Ильича в домашней одежде с любимым котом на коленях. К сожалению, скульптор Мусат уже не может вступиться за свои произведения, живущие в аварийной мастерской — это задача наша с вами. Как минимум потому, что о таких художниках нельзя забывать, ещё — потому что там действительно шедевры, а искусство — одно из основных изобретений человека, отличающее его от прочих земных тварей.

Татьяна МОРДВИНОВАP.S. А ведь работы Мусата могли бы найти пристанище где-нибудь в специально отведённом холле в одном из корпусов университета. От этого выиграл бы и университет, и мы все. Надо только такой целью задаться…